壁で支える家、柱で支える家。構造の違いって?

- 2025月10年09日

お家づくりの話を聞いていると、「軸組工法」や「壁式工法」という言葉を聞くことがあると思います。

どちらも建物を支えるための構造のつくり方ですが、仕組みが少し違います。

「壁式工法」は、壁そのもので建物を支える方法です。

一方、「軸組工法」は、柱や梁といった“骨組み”で建物を支える日本の伝統的な工法です。

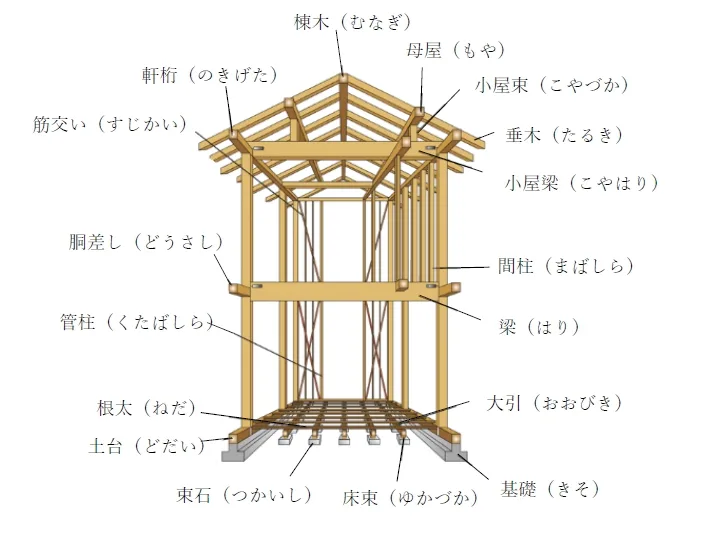

今回は、その中でも軸組工法に使われる部材の名前や役割について、わかりやすくご紹介します。

棟木:屋根を支える部材。屋根で一番高い部分

梁:横向きの部材で、軸組みの基盤となる部材。上からの力を支え柱などに伝える

柱:縦向きの部材で、軸組みの基盤となる部材。上からの力を下に伝える

筋かい:柱と柱の間に斜めに入る部材。水平力に抵抗し、耐震性を高める効果がある

根太:主に床材を支える

大引き:根太を支える

土台:柱からの力を基礎に伝える

「軸組工法」と「壁式工法」はどちらも建物を支える大切な仕組みですが、構造の考え方が少し違います。

「壁式工法」は壁で支えるのに対して、「軸組工法」は柱や梁などの骨組みで支えます。

柱・梁・土台などの部材がチームのように働いて、建物を支え、お家は安全で心地よい空間を保っています。

お家づくりをするとき、こうした構造の仕組みを少し知っておくことで図面や現場を見るのが少し楽しくなるかもしれません ♪